(2021年エンシュージアストVOL.5号より再掲載)

古くからものづくりの街。

焼け野原になっても消えなかったものづくりの火。

浜松は東海道の中心にあり、東西の文化が往来する地域性の中で、よそ者を受け入れる土壌や自主・独立の気風が育った。江戸時代から綿織物の製造が盛んで、織機の製造に伴い木工や鋳物技術が浸透していった。二宮尊徳による報徳思想の普及もあって勤労意識が高まり、明治以降の街の発展につながっている。

大正時代には、鉄道院浜松工場の誘致で当時最高レベルの技術が集結、「ものづくりの街」の基礎を築く。

第二次大戦時には艦砲射撃によって、浜松市街はほぼ焼け野原となったが、それでも「ものづくり」の火は消えなかった。

次々に名乗りをあげるメーカー。

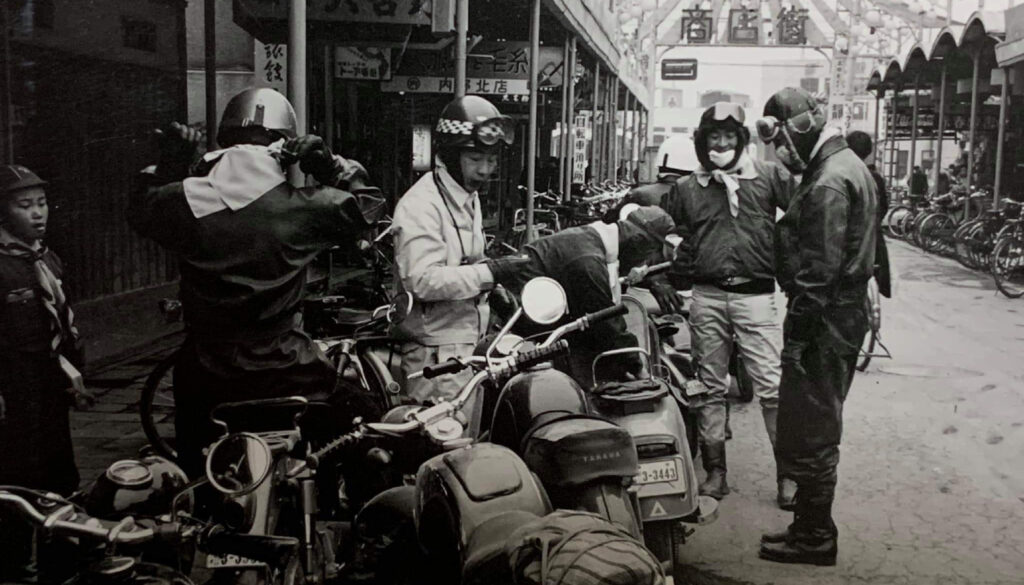

当時六間道路はオートバイのテストコースでもあった。

戦後、織機製造で培った精密な機械づくりと鋳造の技術を活かし、オートバイの製造に乗り出す工場が続々と現れ、多い時は市内に30社を超えるメーカーが存在した。

中でも、浜松市街を東西に走る六間道路の沿線には「本田技研」を始め、ライラックの「丸正自動車」、ライナー号の「北川自動車工業」など、大小多くのメーカーが工場を構えていた。

そこで作られたオートバイの性能を試すには、舗装された長い直線、坂道、カーブと変化のある六間道路は最適の道だったに違いない。

自転車に補助エンジンを取り付けるスタイルから、瞬く間に専用フレームを持つ、現在のオートバイに通じる構造へと進化し、徐々に上がっていく性能とともに、開発力のない工場は次々に淘汰され、生き残りをかけて自社のオートバイの速さを日々競い合う、まさに「六間道路グランプリ」がこの道で繰り広げられていたのだ。

六間道路を走るオートバイを幼い頃から見てきた。

川嶋モータース会長 川嶋光恵氏

六間道路が長い平坦な直線から勾配のついた道へと変わる城北地区で、昭和22年から川島自転車として店を構えていた、現・川島モータースの川嶋光恵会長は、幼い頃から目の前の六間道路を駆け抜けるオートバイを見てきた。

「物心ついた頃はまだ浜松は焼け野原でした。親父が苦労して、なんとか場所を見つけて六間道路沿いに店を出した時は、まだまだオートバイは商売にならなくて、当初は自転車の修理が主な仕事でした。」

しかし、その年には本田技研が初の自社エンジンを製造し、それに続けと技術を競い合い、さまざまな工場で生まれたオートバイが、六間道路でその性能を競い合うようになっていく。

「ちょうど坂にさしかかるあたりに、いろんな会社のオートバイが集まってましたね。それぞれ競い合うライバルメーカーではあるけど、ともに技術を磨く仲間のような雰囲気もありました。」

その頃は、完成からすぐの試験を六間道路で行い、その後、当時未舗装路ばかりだった浜名湖沿岸を一回りするのが試験走行の定番だった。

「うちの親父が本田さん(本田宗一郎氏)と懇意で、時々試作のバイクを預かったり、作業場を貸したりしてました。一緒に仕事しないかとも誘われてたそうなんですが、断っちゃったらしいんですよ。その時いい返事をしてたら、川島モータースも違う方向に行ってたかもしれませんね(笑)。」

店先にバイクが並ぶようになり、オートバイ乗りを身近に感じる中、自身もオートバイへの興味が募っていったという。

「13歳の時、スエーデン人の宣教師が、整備に持ってきたハスクバーナに乗せてもらって、ヨーロッパのオートバイの先進性、素晴らしさを実感しました。国産車もだんだん性能が上がってきて、六間道路を走る姿を見るのは楽しみの一つでした。」

盛者必衰の理。淘汰されていったメーカー。そして国内3大メーカーが残った。

川嶋氏は14歳から3年間大阪の自転車の卸業者で働き、17歳で浜松に帰った頃には、オートバイの形も性能も世界の水準に随分近づいてきていた。

軍需製品であるプロペラを作っていたことから、工場を接収されていた日本楽器製造(のちにヤマハ発動機として分社)が、接収解除後、オートバイの製造に乗り出し、戦前から自動車製造を模索していた鈴木織機(のちの鈴木自動車工業)も浜松市内から隣接する可美村に移転。エンジン付き自転車のパワーフリー号を好調に売り上げ、本格的オートバイ「コレダ号」を発表する。

川島自転車は改築後、川島モータースとしてオートバイの扱いがメインのお店となった。当時はさまざまなメーカーともミッション系のトラブルが多く、修理が忙しかったと川嶋氏は振り返る。

「中でもすぐ近くに工場があった、丸正さんのライラックは修理が難しかったですね。作りが独特だったからね。」

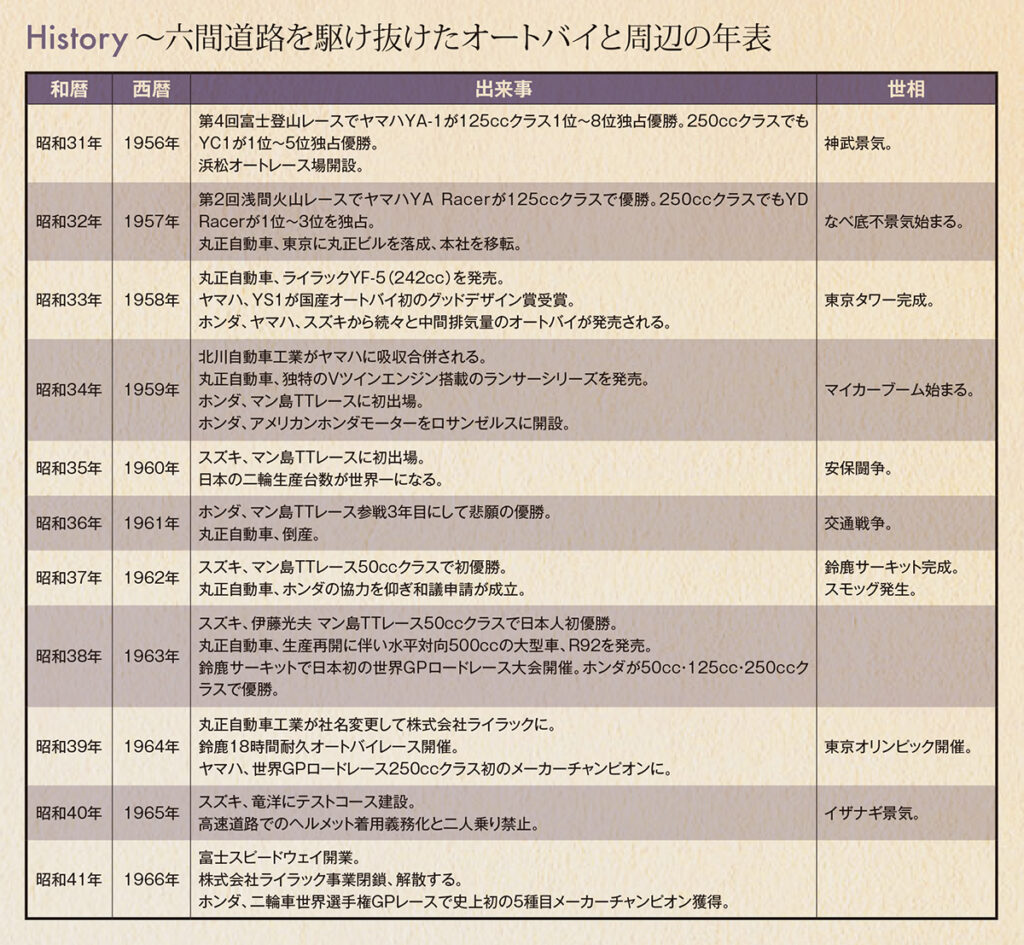

日本国内各地でオートバイの草レースが行われ、浅間火山レースや富士登山レースでもメーカーの意地をかけた熾烈な戦いが繰り広げられた。

「この辺でも小学校の校庭でトラックレースをやったり、オートバイのレースが盛り上がってました。レースに出るオートバイの整備もたくさんしましたよ。オーバルコースを走る浜松オートの車両なんかも整備してました。」

六間道路発のオートバイメーカーは、本田は全国展開を目指して本社を東京に移し、丸正自動車のライラックは国内レースにも参加して成績を上げ、新車を続々と発表していたが、経営破綻で姿を消した。独自の路線で人気のあった北川自動車工業は、ヤマハに吸収合併される。

「丸正さんが潰れちゃってからは、六間道路での試験走行はどこもやらなくなっちゃったんじゃないかな。」

しかし、ホンダ、ヤマハ、スズキと日本のオートバイ4大メーカーのうち実に3社が浜松から生まれ、大きく育っていったのだ。

浜松のオートバイの黎明期に立ち会えた幸運。

家業のおかげでオートバイに深く関わり、六間道路沿いで育ったからこそ、浜松の、強いては日本のオートバイの黎明期に立ち会えたことは、幸運だったと川嶋氏は語る。

「浜松の焼け野原をバタバタいって走ってたのが、世界で愛されるようなオートバイになっていった。誕生から成長を間近で感じられたんですから幸せでした。しかも生活の糧だったわけだしね。」

現在は会長として一歩引いたところからオートバイ業界を見守る川嶋氏。だが、オートバイが好きな気持ちや、六間道路を駆け抜けた数々の名車の思い出は色あせることはないだろう。

コメント