(2023年エンシュージアストVOL.7号より再掲載)

高度成長期を経て、遠州には後に世界を席巻する3大メーカーが残った。昭和の免許制度の改正や、バイクブームの到来の中、各メーカーはその技術力と、アイデアを詰め込んで常に世界で戦えるバイクを産み続けていった。

もはや戦後ではない

昭和31年の経済白書の序文に登場したこの一節は、敗戦から11年で日本が復興を遂げ、今後のさらなる発展を見据えた希望の言葉だと捉えられている。しかし、その真意は復興需要も落ち着き、これ以上の内需が期待できなくなった今後の日本経済の発展のための指針を問う意味合いを含んだものだったのだ。

浜松でも、そんな時代の波に乗り切れないバイクメーカーは次々に淘汰された。それを尻目に、本社を東京に移した本田技研工業、日本楽器から独立したヤマハ発動機、鈴木式織機から社名変更した鈴木自動車工業は、海外のレースシーンでも数々の功績をあげ、世界的な企業へと成長していく。丸正自動車が経営破綻で倒産した昭和41年頃には、六間道路でしのぎを削ったテスト走行は過去のものとなっていた。(以降メーカー名をホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキと表記)

高度経済成長とともに進化したバイク

自転車の補助エンジン、海外モデルの模倣から始まった日本のバイクの歴史だが、高度経済成長とともに技術開発力、製造技術も高まり、国内外で需要を増やしていった。

バイクが裕福な家の道楽という存在から、庶民の足、仕事の道具として一般に広がる一方で、日本メーカーが世界のレースで活躍し、その技術のフィードバックを受けたスポーツバイクというカテゴリーも進化していく。

昭和44年には本田宗一郎氏に「こんな怪物、誰が乗るんだ」と言わしめたというホンダCB750FOURがデビュー。各メーカーもそれに追随し大排気量モデルを発表し「ナナハン」ブームが巻き起こる。

カミナリ族、暴走族が社会問題化し、昭和50年に免許制度が改正され、中型二輪免許制度が導入。250~400ccのミドルクラスのバイクを中心に各メーカーが新型車を次々に発売し、1980年代の爆発的なバイクブームへと繋がっていく。

ホンダのフラッグシップバイクを次々に手がけた浜松出身の開発者

1966年、ホンダは二輪レースの最高峰・WGPレースにおいて50〜500ccまでの5階級の年間チャンピオンを完全制覇するという偉業を成し遂げた。世界にホンダの名を轟かせたところでレース活動を休止し、1976年に耐久レースでワークスレース活動を復帰する。初戦から優勝を飾り、その後も連戦連勝で「無敵艦隊」と呼ばれたRCB1000。その車体設計担当者だったのが山中氏である。

子供の頃から家にあるバイクに触れ、乗り回してるうちにその魅力に魅せられた山中氏。高校生の頃、バイト先の納入の手伝いでホンダの浜松製作所を訪れ、ドラフター(設計台)が並ぶ様を見て、ホンダで設計の仕事がしたいと強く思ったという。

「鍵をこっそり持ち出して親父のバイクを乗り回していました。バイクに跨るとどこへでも行けるようなワクワク感がたまらなかったですね」

1963年、バイク開発者になる夢を胸にホンダに入社。鈴鹿工場でカブの組み立てに従事するかたわら、独学で図面の引き方や設計を学び、それを認められて技術係として工場内の設備設計を経験後、製品技術部へ移りバイクの設計者への道を歩み始めた。

初めての設計者としての仕事は、ダックスの工具ボックスの形状変更だった。1972年には、商品拡充のために製作所単位でも新機種の開発が決定され、CB50をベースにしたノーティダックスの開発でプロジェクトリーダーを務め、研究所に転勤、遂にホンダのレース活動復帰マシンであるRCB1000の開発メンバーに大抜擢される。

「夢だった仕事にやっと就けたという嬉しさと、不安もありましたが素晴らしい経験でした」。

その後はCB900F、CB750F、CB1100Rといった4気筒のスーパースポーツ、それに続くV4エンジンのVFシリーズ、究極のレーサーレプリカと称されたRC30(VFR750R)などのそうそうたるモデルの開発に携わった。楕円ピストンのNR500のレーサー開発には残念ながら参加できなかったが、その市販化に向けたプロジェクトを任されることになる。

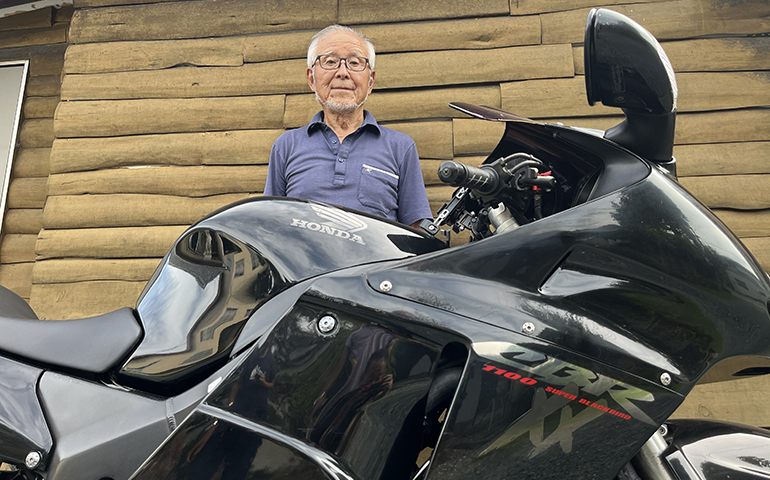

バイクに新しい技術が次々に投入され進化していく時代に、設計・開発者という立場で関わってきた山中氏。その集大成とも言えるモデルがCBR1100XX・スーパーブラックバードだ。1997年のホンダのフラッグシップモデルであり、当時「世界最速」の市販車であった。このバイクが山中氏の開発者人生の最後で究極のモデルとなった。

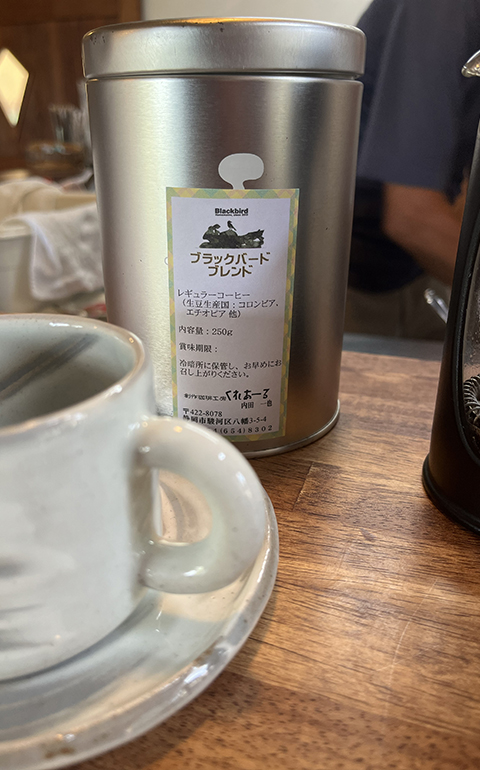

現在は浜松に戻り、コーヒー店を営む山中氏。ここにお邪魔すれば、こだわりの豆で淹れるコーヒーとともに、加速度的に進化していったバイクの開発裏話を聞かせてもらえるかもしれない。

こだわりのコーヒーのブレンド名は「ブラックバードブレンド」だ。

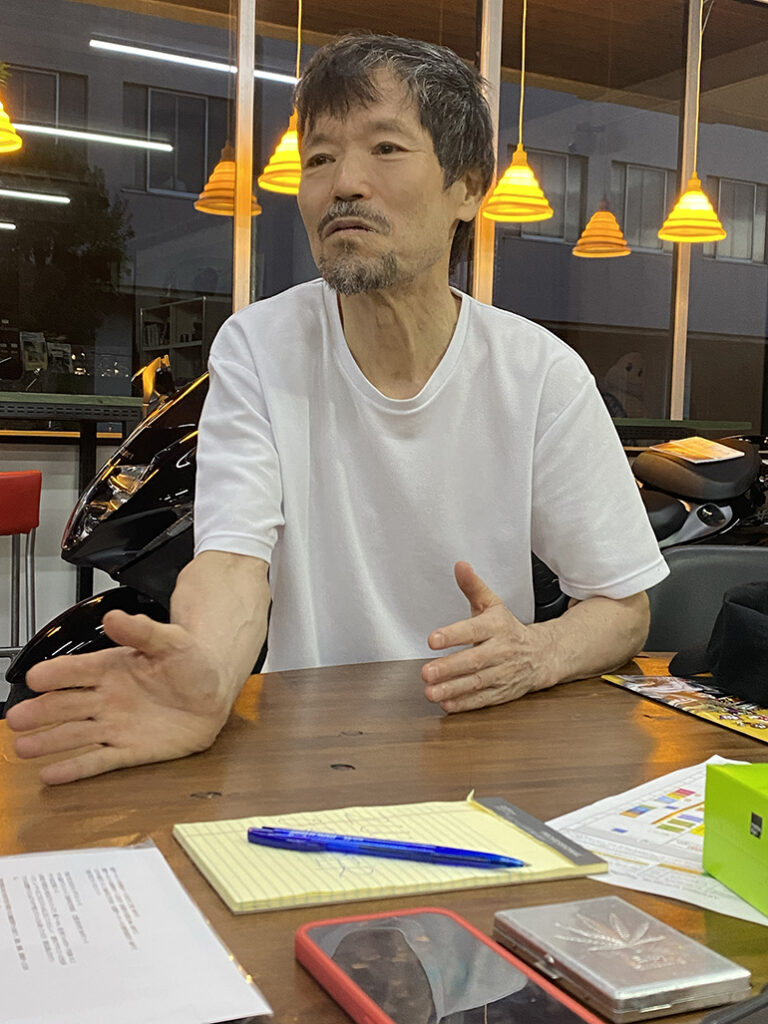

オン・オフを問わず広範囲にわたる操安関連のエンジニア

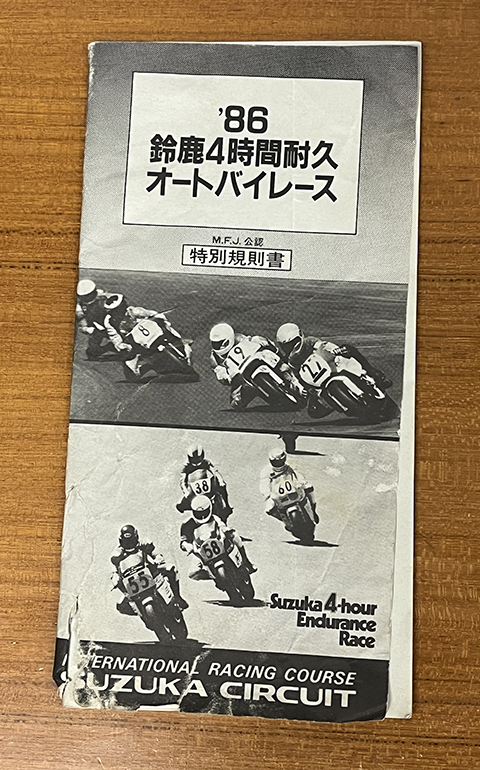

250〜400 の一般市販車がベースのバイクで戦う、鈴鹿4時間耐久ロードレースは、1980年代のバイクブーム・レーサーレプリカブームを追い風に、レースの登竜門として全国各地から多くのアマチュアレーサーが集まった。「ライダーの夏の甲子園」と称され、最盛期のエントリー数は600台近くに及んだという。

粕谷氏は1983年にはスズキGSX400Eで参戦、1984年には自らも操安実験を担当したスズキGSX-R400で参戦し、見事SP-400クラスで優勝、総合でも5位に入賞した。

「ノーマルの状態でもチューニングしたGSX400Eよりも断然速い。レースレギュレーションに対応した市販バイクの進化を目の当たりにした感じがしましたね」。

4ストローク400ccのバイクと同等以上に戦える存在として、各メーカーから2ストロークのモデルも次々に登場した。その皮切りとなったのが1983年スズキから発売されたRG250Γだ。アルミフレームにそれまで国内では認可されていなかった大きなカウリングを装備。ワークスマシンの名を冠するこのバイクからレーサーレプリカという言葉が生まれた。

粕谷氏はRG250Γの操安実験も手がけ、最終調整段階でタイヤとのマッチングを調整するためにタイヤメーカーと激しくやり合ったという。今では当たり前のバイクのラジアルタイヤもまだ黎明期だった。「RG250Γの最初のカタログに載っている風洞実験の写真のライダーは私です」と笑う。 スクーターからスポーツモデルまで様々なバイクの操安テストに関わる中、オフロードモデルDR350を担当。

「このバイクでパリ・ダカールラリーに出場してみたいと本気で思いましたね」。

DR350での自身の出場は叶わなかったが、1988年のパリ・ダカールラリーにはDR-Z(ワークスマシン)を駆るガストン・ライエ選手をサポートするワークスチームの一員として参戦した。

「ワークスとはいえコンパクトなチームだったので、タンクの亀裂に四苦八苦したり、他のチームに頼み込んで溶接機を借りてフレームを直したりとかなり過酷でした」。

1991年には粕谷氏自身も自費でオーストラリアンサファリに参戦。11日間で8800キロを走り切る。スズキ退職後は2019年にモンゴル、タジキスタンなど中央アジアを巡る3ヶ月におよぶツーリングに出掛けている。

仕事ではジャンル、排気量を問わず様々なバイクの操安関係に関わり、オンロード、オフロードのレース、海外でのロングツーリングを経験する粕谷氏。バイクという共通の話題で話は尽きない。

1984年の鈴鹿4時間耐久レースでSP-400クラス優勝、総合5位入賞。マシンはGSX-R400。

バイクを通じて遊び・楽しみを伝えるライダーのエルドラード(黄金郷)を目指して

1979年、和田氏は縁あって4輪業界から2輪販売業界へと転身し「エルドラード」でバイク販売業に就く。

「もともとバイクは好きで、ヤマハGX400に乗っていました。ツーリングにもよく出掛けていましたね」。

その後HY戦争と言われた、ファミリーバイクを中心に二輪のトップシェアを巡って繰り広げられたホンダとヤマハの覇権争いに突入していった。

「次から次へと出てくる新機種に、他の販売店も右往左往してました。店頭が戦場の最前線という感じでしたからね」。

この時に実用車、スポーツバイクとは別にファミリーバイクというカテゴリーが確立されたといえるだろう。無謀な拡販戦略を行った末、スズキも強制的に巻き込まれる形となり、各社過剰在庫を抱える大打撃となった。HY戦争は「シェア争い・企業間競争の悪例」として今も参考にされている。戦争に勝者なしである。

そんな騒動がおさまりつつある中、1984年にYSP浜松をオープン。YSPとはYAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZAの略でヤマハのスポーツバイク専門店である。HY戦争の余波はあったが、世はバイクブームに沸いていた。

ユーザーと一緒になってバイクで遊べるイベントを次々に企画。エンデューロレースを他販売店と共催し、ヤマハセローの販売台数は全国でも抜き出ていた。

「安売りの競い合いよりも、お客さんに楽しんでもらって、それが売り上げにつながるというのがいいと思います」。 バイクの楽しさがいっぱいの、ライダーにとってのエルドラード(黄金郷)が理想の店作りなのだという。

現在4輪業界で進むEV化が、どのような形でバイク業界に波及していくか、そして、未来のバイク店の在り方にも思いを馳せている。

「私自身はやっぱりエンジンが好きですね。80歳までは大型バイクに乗り続けます」。和田氏はヤマハBOLTを愛車に自らもバイクを楽しむ現役ライダーである。

六間道路に花束を アジトイシヅカ

私が店長をしていたバイク店は六間道路沿いの「モトフレンドツダ佐藤店」。佐鳴台に本店があり、1984年に支店としてオープンした。

当時、私はまだ22歳。今思うとまだまだ世間知らずの若造によく店を任せたものだと思う。その頃は好景気・バイクブームに乗って、誰もが中型免許(現在の普通二輪)を取得し、バイクに乗ることが特別なことではなくなっている感じだった。実際バイクは新車も中古車もよく売れていた。

歳が近いこともあってか、店に集まってくれる常連はお客さんというより仲間という意識が強かった。その中にはレースに参加する者もいて、手伝いをするうちに「チームモトフレンド」として活動するようになった。

私自身は乗る事はなかったが、休みが合えば練習走行のサポートについて行ったり、鈴鹿4時間耐久レースには店を休みにして参戦していた。

裾野が広すぎて、なかなか決勝に残ることは難しかったが、1986年には敗者復活戦である2時間耐久レース決勝に出場できた。残念ながらマシントラブルで完走はしたものの敗退。だが、あの緊張感と現場の高揚感は今も忘れられない。

その後諸事情あって他業種(というか元の業界)に転職したが、バイクはいつも側にあった。

ここ数回、六間道路について弊誌で記事を書かせてもらっているが、その昔、黎明期のバイクの性能を競い合った道沿いで、バイク店を営んでいたんだと思うと今更ながら感慨深いものがある。

道路の拡張整備で昔の面影は薄くなった六間道路だが、高校生の頃、仮ナンバーの新型の試験車を目撃した興奮や、多くの仲間たちとバイクに囲まれて過ごした事は大切な思い出だ。

この道は私がバイクのことを語る上でも特別な道であることはこの先も変わらないだろう。

コメント