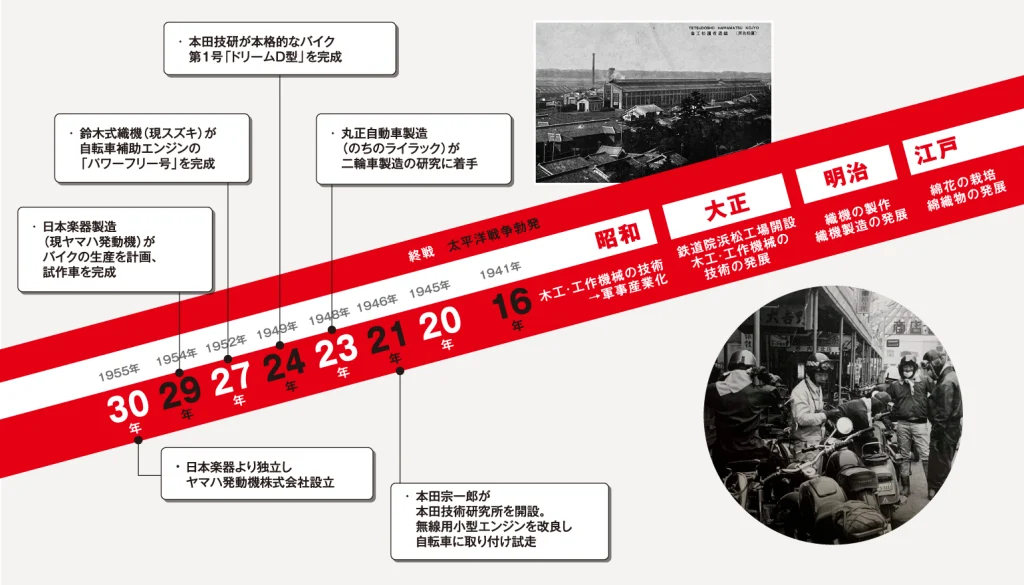

(2022年エンシュージアストVOL.6号より再掲載)

なぜ浜松がバイクのふるさとなのか

ホンダ、ヤマハ、スズキと日本のバイク3大メーカー創業の地である浜松。その礎となる「ものづくり」の気質は、江戸時代にまでさかのぼる。

浜松は東海道の中心にあり、東西の文化が往来する地域性の中で、よそ者を受け入れる土壌や自主・独立の気風が育った。また温暖な気候や北部の山からの木材、それを下流に運ぶ豊かな水を讃える天竜川と、豊富な資源に恵まれ、江戸時代から綿花の栽培・綿織物の製造が盛んで、織機の製造に伴い木工や鋳物技術が浸透していった。そして、二宮尊徳による報徳思想の普及もあって人々の勤労意識が高まり、明治以降の街の発展につながっている。

大正時代には、鉄道院浜松工場の誘致で当時最高レベルの工業技術が集結し、「ものづくりの街」の基礎が築かれた。

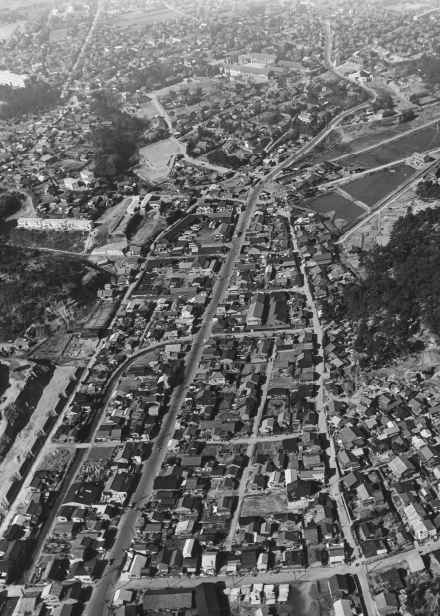

太平洋戦争時には艦砲射撃によって、浜松市街はほぼ焼け野原となったが、それでも「ものづくり」の灯は消えなかった。

戦後すぐに復興は始まり、使える資材・機材を集めてバラックでの「ものづくり」が再開された。

古くからものづくりの街

焼け野原になっても消えなかったものづくりの火

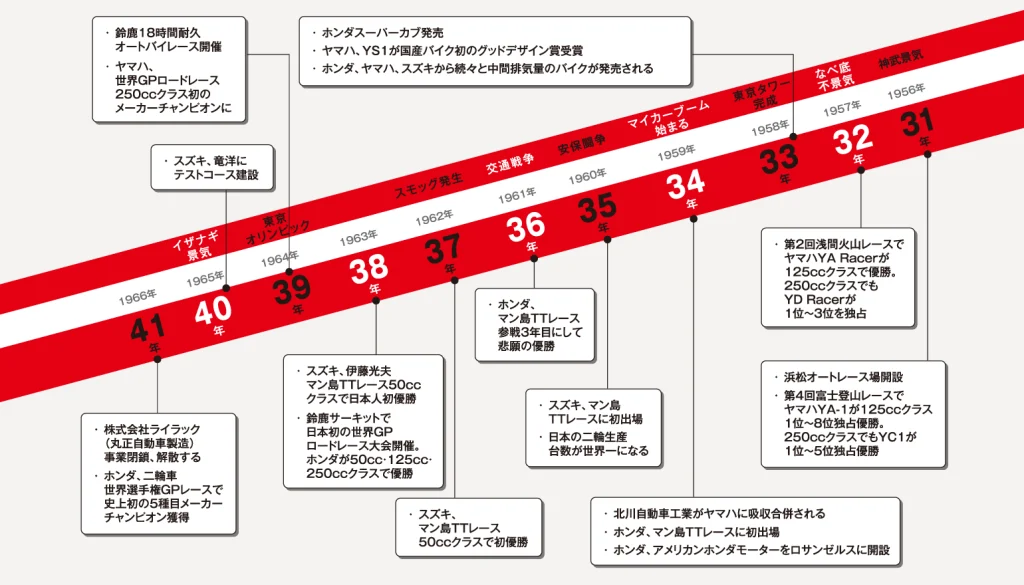

戦後、繊維産業が勢いを取り戻す中で、機械製造で培った精密な機械作りと鋳造の技術を活かし、バイクの製造に乗り出す工場が次々と現れた。多いときは規模の大小はあるものの、市内に30社を超えるメーカーが存在したという。

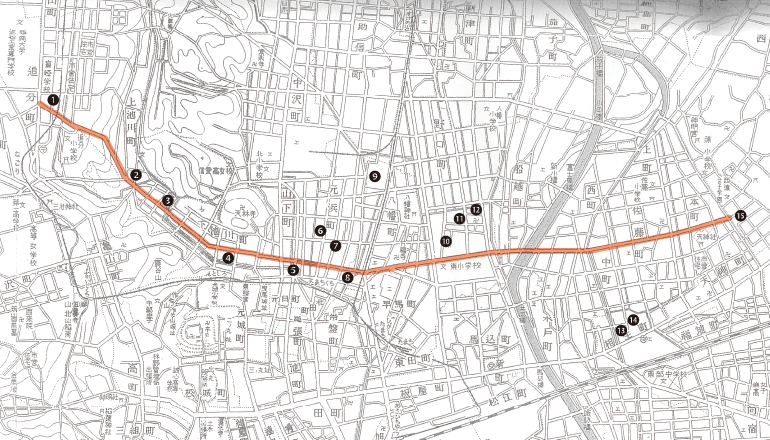

中でも、浜松市街を東西に走る六間道路沿いやその近辺には、自転車用補助エンジンの開発・製造で先陣を切った本田技研を始め、ライラックの丸正自動車製造、クインロケットのロケット商会、ライナー号の北川自動車工業など大小多くのメーカーが工場を構えていた。

そこで作られるバイクの性能を試すには舗装され、長い直線、坂道、カーブと変化のある六間道路は最適の道だったに違いない。

自転車に補助エンジンを取り付けるスタイルから、瞬く間に自社製エンジン、専用フレームを持つ、現在のバイクに通じる構造へと進化した。

徐々に上がっていく性能とともに、開発力のない工場は淘汰され、生き残りをかけて自社のバイクの速さを日々競い合う、まさに「六間道路グランプリ」がこの道で繰り広げられていたのだ。

次々に名乗りをあげるメーカー

当時六間道路はバイクのテストコースでもあった

浜松市東区宮竹町の国道1号線交差点から少し南、浜松市街を西に伸びる道幅六間(およそ11m)の道は、古くから「六間道路」と呼ばれ、軍施設に資材を運ぶ関係から市内でもいち早く舗装された道だった。

長い直線と、ヘアピンカーブのあるこの道を舞台に、太平洋戦争終戦後の復興とシンクロするかのように、自らの工場で作り上げたバイクで、メーカーが日々性能を競い合っていた。

六間道路やつわものどもが夢の後

消えていった数々のメーカー

国内3大メーカーが残った

終戦から10年を過ぎた頃には、バイクの形も性能も世界の水準に随分近づいてきていた。

軍需製品であるプロペラを作っていたことから、工場を接収されていた日本楽器製造(のちにヤマハ発動機として分社)が、接収解除後、バイクの製造に乗り出し、戦前から自動車製造を模索していた鈴木式織機(のちの鈴木自動車工業)も浜松市内から隣接する可美村に移転。エンジン付き自転車のパワーフリー号を好調に売り上げ、本格的バイク「コレダ号」を発表する。ライラックの丸正自動車も次々にニューモデルを発表していった。

日本国内各地でバイクの草レースが行われ、浅間火山レースや富士登山レースでもメーカーの意地をかけた熾烈な戦いが繰り広げられた。

六間道路発のバイクメーカーは、ホンダは全国展開を目指して本社を東京に移転していった。丸正自動車のライラックは国内レースに参戦し成績を上げ好調に見えたが、経営破綻で姿を消した。独自の路線で人気のあった北川自動車工業はヤマハに吸収合併された。

倒産、部品製造に特化していくなどして、多くのメーカーが姿を消していく中、ホンダ、ヤマハ、スズキは国際レースにも出場し、着実に性能を上げ、販路を拡大していき、世界的なメーカーとして大きく育っていった。

六間道路の今

1960年代から行われた道路の拡張や周辺の区画整理で、現在の六間道路にバイクメーカーが競い合った当時の面影は少ない。

2000年には市街にほど近い六間道路沿いに静岡文化芸術大学が開校。浜松駅に隣接するアクトシティから六間道路に至る区画は近代的な街並みに生まれ変わっていった。

軍用路として整備され、戦後は浜松のバイク産業の発展の要の場であった六間道路。現在でも重要な生活道路として機能している「浜松をバイクのふるさとにした道」を、その歴史に想いを馳せながら、走ってみるのも良いかもしれない。

六間道路の歴史を見守り続ける木下商店

木下商店は、中区八幡町の六間道路沿いに店を構える鋼材の小売りをする商店。

創業は大正12年(1923年)。現在3代目として商売を受け継ぐ木下肇(きのしたはじめ)氏に話を伺った。

創業当初から金属資材を大きなロットで販売する商社とは違い、鉄板一枚から少量小売りするスタイルが特徴で、当時から個人経営で工場や鍛冶屋を営む顧客が遠方からも多く訪れた。その中には昭和3年(1928年)に六間道路を挟んで筋向かいに「アート商会」を開業した本田宗一郎の姿もあったという。

「道を挟んでも本田さんの怒鳴り声はよく聞こえてきたそうですよ(笑)」

戦後、本田技研を創業した後も取引は続き、丸正自動車をはじめ数々のバイク製造に関わる工場にもフレームやブラケットを作るための資材を納めていたそうだ。

「幼い頃から祖父や父から六間道路とバイクにまつわるいろんな話を聞いて育ちました」。

肇さん自身も旧車のレストアをしたり、現在もベスパ、SR、赤カブを所有するバイクを愛するひとりである。

■資料提供・取材協力・参考文献

◯昭和30年代後半浜松市街・六間道路空撮写真提供 浜松市/高須修氏

◯昭和20年代後半のバイク風俗写真提供 浜松市/赤堀俊彦氏・浜松市/高久訓子氏

◯鉄道院浜松工場写真・昭和24年頃の浜松全図 浜松市中央図書館調査支援室

◯昭和10〜20年頃の浜松市中央部・住宅/商店街復元地図 浜松市/小西貴氏(個人の制作による地図)

◯木下商店 浜松市中区八幡町15-3

◯財団法人静岡県文化財団刊「しずおかオートバイ列伝」

◯天野久樹著「浜松オートバイ物語」

コメント